La rue des Prés est une ruelle encaissée entre des murs ; sur la droite, c'est le mur de clôture d'un parc planté d'arbres, dont on peut voir quelques beaux spécimens : liquidambar, gingko biloba…

Au-delà, la rue débouche directement sur un enclos de service municipal, longé, à droite, par un sentier piétonnier qui suit la rive de la Cléry : le chemin des Prés.

Un regard vers l'amont au départ du sentier permet d'apercevoir l'ancien moulin à blé, devenu plus tard lunetterie : on reconnaît le bief et la vanne métallique qui assuraient l'alimentation du moulin.

De création récente, le chemin des Prés offre, à droite, une vue sur les arrières de l'ancien quartier "industriel" de Ferrières, établi aux abords de la rivière (actuellement rue du Perray, rue de Bourrienne et rue du Petit-Saint-Fiacre) : on reconnaît, au fond d'un jardin, le foyer pour handicapés, avec ses volets bleus, et les bâtiments de la résidence pour personnes âgées. Sur la gauche, c'est la prairie de la Couture, traversée par une dérivation de la Cléry, la Gobine : elle est aujourd'hui occupée par les installations sportives de la ville, le terrain de camping et la station d'épuration, qu'il a fallu surélever en raison des crues parfois importantes de la rivière.

La rivière était autrefois en partie canalisée, son lit étant maintenu haut et étroit pour conserver un débit important et constant. Aussi déborde-t-elle régulièrement dans la prairie, partie basse laissée en état : au Moyen Age, cette prairie, inondée quand on lâchait les vannes de l'étang des moines, suffisait aux défenses de la ville ; y construire une muraille avait, à l'origine, paru superflu.

Côté ville, lorsque la rivière fait un coude, on voit les restes d'une construction qui fut le chauffoir et le séchoir du lavoir attenant, réservé aux femmes du quartier Saint-Fiacre. C'est à ce niveau que commencent les vestiges de l'enceinte de la ville : murailles et tour Saint-Fiacre, aujourd'hui tronquée et mangée par le lierre. Une poterne s'ouvrait au pied de la tour : on peut en découvrir les vestiges au fond d'une ruelle : une arche de pierre grossièrement moellonnée.

Les curés de Saint-Eloi assumèrent la charge jusqu'en 1652, date à laquelle la fondation se révéla trop onéreuse. Dès lors ne seront plus célébrés dans la chapelle que le service accoutumé pour la fête de saint Fiacre et trois messes basses le lendemain. La cessation de l'office hebdomadaire du lundi, peut-être aussi l'exiguïté du lieu, surtout l'absence des travaux d'entretien indispensables, ont entraîné l'abandon progressif de la chapelle du Petit-Saint-Fiacre, ainsi nommée par opposition avec la seconde, de dimensions plus importantes. Au-delà de la tour, le mur de la ville remonte le long d'un grand jardin vers la place Saint-Fiacre. Au pied des murailles, au XIXe siècle, des jardinets en terrasses et clos de murs descendaient vers la rivière ; on voit encore, par place, les quelques marches qui permettaient d'accéder à l'eau.

Toujours sur la rive droite, côté ville, se dresse une grosse maison particulière dont l'entrée et la façade principale se trouvent place Terre Chaude. C'est ce que les Ferriérois appellent la "maison du Philosophe". Cette maison bourgeoise au bord de la rivière a appartenu à un médecin du pays, le docteur Pophilat qui, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, profita de la proximité du chemin de fer pour offrir repos et villégiature à quelques "curistes" de la capitale. Il avait ses propres remèdes (pas toujours bien acceptés des Ferriérois) et la partie vitrée actuelle de la maison était une terrasse qui servait de solarium, face à la campagne paisible. Un calorifère (un des premiers du pays) apportait le confort dans les chambres et les sonnettes aboutissaient à l'office, comme dans toute grande maison bourgeoise qui se respecte. Les lieux d'aisance dont on voit bien la construction, au-dessus de la rivière, firent également sensation mais on ne sait pas ce qu'en pensaient les utilisateurs du lavoir installé quasiment en face !

Le chemin des Prés se termine par la passerelle, le gué et le lavoir des Martinets.

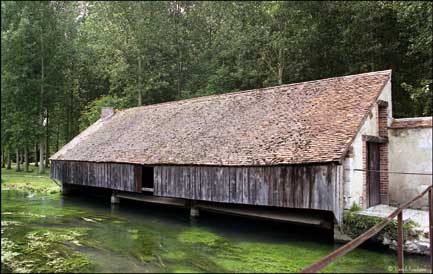

Ce lavoir, contrairement à tous ceux qui existent sur la rivière (particuliers ou municipaux) est mobile. Son plancher, actionné par de lourdes chaînes, peut suivre le niveau des eaux : on pouvait donc y laver en toute saison. Vaste, protégé des pluies et du vent d'ouest, il bénéficie d'un courant important et d'une eau profonde qui permettaient de bien rincer le linge. On pouvait y faire chauffer l'eau grâce à une cheminée, et des étendoirs pour les draps étaient fixés au mur. Bien placé, sur le chemin des jardins et des pâturages, il fut un poste d'observation et un lieu d'échanges en tous genres sur la vie du village car toutes les femmes du "haut Ferrières" (rue Fonteine-Bourgoin, rue Montante, rue des Fossés, rue Saint-Mathurin) y venaient, en plus des laveuses professionnelles. Même en 1970, alors que les machines à laver n'étaient pas encore à la portée de toutes les bourses et que les lessiveuses rendaient encore service, il n'était pas rare de voir encore des Ferriéroises fidèles aux lieux y terminer leur lessive, en particulier le blanc, que l'on pouvait rincer abondamment et étendre commodément. Comme leurs mères et leurs grands-mères, elles utilisaient une "berrouette" pour le transport.

Quand leurs battoirs n'y résonnaient pas, c'était un lieu idéal pour y pêcher les vairons et les petits goujons, attirés par l'eau claire.

Le gué des Martinets

A côté du lavoir, une passerelle édifiée sur de gros blocs de grés, renforcée

au siècle dernier par une poutrellemétallique permettait d'accéder facilement

au lavoir et aux jardins en laissant la rivière aux charrettes et aux

troupeaux.

Le gué fait la jonction entre la ville et l'extérieur, car le chemin empierré

qui le prolonge vers les prairies de la Couture (actuellement GR13) rejoint

la route conduisant, à gauche, à Montargis par la forêt et à droite, vers

Fontenay et Dordives en suivant le Loing.

A partir du gué, en suivant la rivière, un petit chemin (en impasse) mène

aux abords du moulin de Saint-Eloi. Racheté depuis peu par la commune,

ce chemin dessert les petits jardins maraîchers entre la Cléry et la Gobine

et permet d'avoir une vue sur les jardins des maisons du quartier Saint-Eloi,

dont quelques-unes ont encore leur lavoir privé. Ce chemin est encore

utilisé par les pêcheurs de truites car la Cléry est une rivière au courant

rapide et aux eaux froides propices à ce poisson. La société de pêche

l'empoissonne régulièrement et maintient la tradition. En effet, dans

son "Traité du Gâtinais", en 1779, le docteur Gastellier mentionne la

Cléry comme seule rivière à truites avec le Betz, sa voisine.

En passant la rivière au gué, on accède à une placette en pente, bordée

de quelques maisons : la place Terre Chaude. Son nom, ainsi que les Martinets

peut évoquer l'activité sidérurgique de la ville.

|