|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

accueil |

|

|

|

|

|

|

L'étang

des Moines

Pour se développer dans cette zone marécageuse, où abondaient sources, fontaines

et rivières souterraines et où la rivière la Cléry, incontrôlée, débordait

largement de son lit une partie de l'année, Ferrières a dû, et ceci probablement

très tôt dans son histoire, s'organiser pour se protéger de l'invasion des

eaux, pour en maîtriser les débordements, les canaliser, les domestiquer

afin qu'elles lui fournissent protection, énergie et ressources.

L'état de nos connaissances fait remonter aux moines de l'abbaye les premiers

grands travaux connus de domestication de l'eau, même si rien n'interdit

de penser que des travaux plus primitifs les aient précédés. Ils auraient

consisté à dresser, à l'emplacement de ce qui s'est appelé successivement

Chaussée des Moines, Levée du grand étang , puis boulevard de la Brèche,

une levée de 300 à 400 m de long en pierres de taille, pour barrer l'eau

de la Rivière la Cléry et former un étang ; dans le milieu de cette levée

existe une arche qui traverse la chaussée et qu'on appèle la Bonde ; à cette

arche il y avait une vanne qu'on levait à volonté pour mettre de l'eau dans

le petit étang qui se trouvait au pied des murs d'enceinte de l'Abbaye.

(T. Picard) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

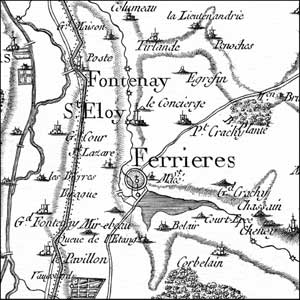

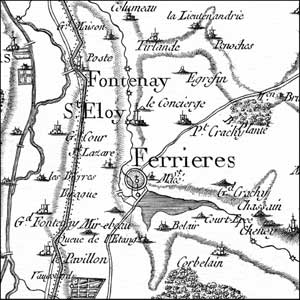

L'Etang des moines détail de la carte

de Cassini

|

|

Etang des Moines : la grande bonde

|

|

|

Comme l'explique

T. Picard, cet étang qui commençait au niveau du pont du Gril de Corbelin,

à Griselles et allait jusqu'au lieudit la Queue de l'étang avait été construit

pour au moins deux sinon trois raisons. La première était de réguler le

cours de la Cléry en période de crue et de protéger l'abbaye et le village

de ses débordements. La deuxième était de disposer d'une importante réserve

d'eau qui permettait, en ouvrant les vannes de la bonde, d'inonder à volonté,

en cas de danger, les terres situées en aval, le long de la rivière jusqu'au

moulin de Saint-Eloi, constituant ainsi une protection naturelle sur le

côté de la ville qui n'était pas protégé de murs d'enceinte. La troisième

enfin, était de fournir, grâce à la pêche, une ressource vivrière importante

permettant de nourrir la communauté monastique et d'apporter un revenu substantiel

à l'abbaye.

Faisant le pendant de cet étang, dit supérieur, situé en amont de la levée,

les textes anciens font état, de l'autre côté de la levée, d'un petit étang,

alimenté par les nombreuses sources et fontaines ferrugineuses auxquelles

il est fait également référence dans ces textes et auxquelles on attribuait

de grandes vertus, ce qui valut à Ferrières une certaine réputation et d'illustres

visites. Du jardin de l'abbé, on accédait à ce petit étang, qui correspond,

selon toutes vraisemblances à une petite pièce d'eau qui existe encore dans

le parc de l'une des propriétés privées situées le long du boulevard de

la Brèche. C'est l'ensemble de cette zone située en contrebas de la levée

et des remparts, incluant le petit étang et la Cléry qui devait être inondée

en période de danger.

L'étang supérieur, fut parfois l'objet, entre les Ferriérois et l'abbé,

d'âpres disputes et de procès à propos de droits de pêche, de la faculté

de laisser abreuver les bestiaux à la rivière qui traversait l'étang et

de pacage sur le sol de l'étang lorsque celui-ci fut asséché dans les années

1771-72. On trouve également trace dans les archives municipales des problèmes

posés par l'entretien et la réfection de la chaussée des moines que la pression

des eaux faisait s'effondrer, notamment à la suite des grandes crues. |

|

|

|

Étang de Ferrières : dessèchement

L'inondation de 1770 donna aux bénédictins l'idée du

déssèchement de l'étang de Ferrières.

Ils obtinrent du Conseil d'Etat la permission de dessécher le

dit étang, et sa majesté commit la maitrise des eaux et forets

de Montargis pour informer de commodo et incommodo du déssèchement

demandé. Ce procès verbal est du 12 octobre et jours suivants

1771 ou 1772.

La municipalité de Ferrières fut appelée à cette enquête et il

fut stipulé que les Abbés et religieux laisseraient aux habitants

de Ferrières la faculté d'abreuver leurs bestiaux à la rivière

qui traversait l'étang, le libre usage du pacage comme ils avaient

toujours joui, et comme la coutume de Lorris, Montargis, qui régit

le sol du dit étang, le leur accorde en telle nature et qualité

qu'il fut converti.

Ces droits ont été reconnus par les Bénédictins, en la personne

de Dom Delandre, au procès verbal de commodo et incommodo.

Mais il s'en suivit procès soutenu par le sieur Abbé Onic et religieux

qui réduisirent à néant les réclamations des Ferriérains en se

rendant opposants en parlement 1775-1776

(T. Picard chap. 21 p.5)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Après cette

date, les archives municipales font fréquemment état de travaux ou de projets

de travaux de curage et d'aménagement touchant aux rivières de la Cléry

et de la Gobine ou à la protection contre les crues récurrentes : ainsi,

en 1831, on parle de "dégradations majeures dues aux débordements des eaux

au glacis construit au lieu-dit de la Brèche" ; en 1833, projet d'un pont

pour remplacer un gué en ville ; en 1858, projet de petit canal entre le

pont de la Brèche et le Perray ; en 1863, curage de la Cléry ; en 1894,

réaménagement du pont sur la Gobine aux Martinets pour optimiser les crues

après le curage de la rivière etc. En revanche, en l'absence de toute référence

à l'étang dans les archives municipales après 1772, on peut légitimement

penser que celui-ci n'a pas été vraiment remis en eau après son assèchement

: tout au plus a-t-il pu servir de déversoir occasionnel lors des inondations

hivernales. En 1838, il est fait état de "curage au-dessous de la chaussée

de l'ancien étang" […] "à charge des propriétaires des terres de l'ancien

étang qui seront juges de profiter de ce curage." Il apparaît donc

qu'à cette date non seulement l'étang était à sec depuis un certain temps,

mais que les terres libérées avaient été au moins en partie vendues à des

particuliers.

Aujourd'hui, l'étang des moines ne subsiste plus que dans la toponymie :

tout récemment, la municipalité a fait aménager un parcours sportif sur

le terrain qui lui appartient, en contrebas de l'ancienne chaussée des moines,

mais il arrive qu'en hiver les eaux fassent à nouveau valoir leurs droits

sur cet espace qui reste naturellement soumis à leurs caprices. |

|

|

|

La fontaine ferrugineuse

La fontaine ferrugineuse est située dans un Clos dit

le jardin abbatial, qui n'est autre chose qu'un véritable marais

quoi que entouré de murs; cette fontaine minérale est au midy

de la ville, elle sourde d'une petite montagne qui est au couchant,

tous les fossés et les petits courants d'eau dans lesquels elle

tombe sont couverts de rouille et d'une pellicule assez épaisse,

grasse et gazeuse ; […] je puis assurer que ces eaux minérales

sont un puissant tonique, un excellent apéritif, un très bon désobstruant

& . […] Cette fontaine jouit de tems immémorial de la plus grande

célébrité ; j'ay vu dans mon bas âge quantité d'étrangers qui

venoient à Ferrières prendre les eaux aux deux saisons et qui

s'en retournoient fort contents. Il y en a bien encore qui y viennent

mais ce sont des malades de la province ou de ses confins. Il

est bon d'observer que l'air de Ferrières est vif, pur et très

sain, que les environs de la ville sont rians ; les coupes diversifiées

et fort agréables, ce qui ajoute beaucoup à l'usage des eaux et

les rend d'autant plus salutaires.

R.G. Gastellier, Essai topographique, minéralogique, historique

de la province du Gatinois, in B.S.E.M. n°106 ; p.39

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les trois platanes

Située hors la ville, au-delà de l'ancien étang des Moines,

cette zone humide et non construite a longtemps servi de réceptacle

pour les résidus d'ateliers de la ville (tanneries et alambic

en particulier). Selon la tradition, en 1870, trois Prussiens

y auraient été tués et ensevelis. Sépulture provisoire, dont le

souvenir est perpétué par les trois platanes plantés au centre

du carrefour.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La

chapelle Saint-Lazare

A la sortie de la ville en direction de Fontenay, au sommet de la côte

du même nom, sur la gauche, se dresse une ancienne chapelle romane qui appartenait

à la maladrerie de Saint-Lazare de Ferrières, dont les biens et revenus

ont été réunis à la maison de charité de la ville par lettres patentes de

Louis XIV accordées à Fontainebleau en 1693.

Réservée aux "pensionnaires" de la maladrerie, cette chapelle s'ouvrait

aussi, en certaines occasions, à un public plus vaste : le curé de la paroisse

y officiait les jours de la Saint Hubert, de la Saint Barnabé et de la Saint

Eloi. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La chapelle,

de style roman, a été vendue, comme les bâtiments de l'abbaye, au moment

de la Révolution. Désaffectée, mais non démolie, elle a servi de grange

et abrite aujourd'hui un magasin d'antiquités. Des percements divers ont

modifié l'aspect de la façade côté sud ; l'ouverture des chaussées qui l'environnent

et les travaux de terrassement effectués à cette occasion ont fait apparaître

les soubassements des murs et la partie haute des fondations et transformé

en fenêtres des portes d'autrefois. Mais l'ensemble de l'édifice conserve

ses caractéristiques essentielles. L'intérieur est particulièrement intéressant

: la voûte romane de l'abside était autrefois entièrement décorée de peintures

murales dont il reste des vestiges importants.

Outre la chapelle, certains bâtiments subsistent de l'autre côté de la route

: une maison, dont la façade crépie montre encore les traces d'un arc, et

porte, gravée dans le haut, la date de 1490. Chapelle et maladrerie étaient

à l'origine réunies sur la hauteur dominant la ville ; l'urbanisation moderne

et les travaux de voirie (route allant rejoindre celle de Paris à Lyon -

N7 - achevée en 1848) les ont séparées. |

|

|

|

Le biquin d'or

Dans certains parlers du nord de la Loire, le mot "bique", sans

doute d'origine germanique, désigne la chèvre ; le biquin

(ou biquet) est une petite chèvre ; par extension, le terme

désigne aussi la bourse, qui peut être en peau de chèvre…

A Ferrières, la rue du Biquin d'or évoque une légende que la tradition

transmet avec quelques variantes. La plus édifiante est liée à

l'histoire de l'abbaye ; la voici :

On raconte que, vers 1220, Blanche

de Castille, mère de saint Louis, qui venait

souvent à Ferrières, perdit sa bourse, son biquin d'or, en se

promenant dans la campagne. Un voleur le retrouva mais ne le rendit

pas. On dit aussi qu'il fut puni. Or, si, à minuit, le soir de

Noël, vous retrouvez ce biquin d'or, la terre s'entrouvre à l'endroit

précis où il fut perdu, et dans le gouffre ainsi ouvert, vous

pouvez voir le voleur brûler dans l'enfer.

Une autre, sans doute plus profane, évoque des échos d'un passé

plus lointain :

Il y a quelque part, entre les hauts de Birague et la rivière,

sur le chemin, un biquin d'or. Qui le découvre est assuré de son

bonheur et de sa fortune pour toute l'année. Or, le seul moment

où on peut le voir, c'est à Noël au moment des trois coups de

la messe de minuit. : la terre s'entrouvre et le biquin brille.

Mais il faut faire vite pour l'attraper.

Il faut donc se damner (puisqu'on n'assiste pas à la messe) pour

être riche.

Cette variante révèle les racines celtiques de la légende, en

relation avec la toponymie et les anciens cultes. Le biquin est

une petite chèvre, animal cornu comme le diable. Et qui a précédé

le diable ? Cernunnos, le dieu cornu gaulois qui dispense richesse

et avoir.

D'autre part, c'est une histoire en rapport avec l'eau. Au-delà

de Birague (dans le parler local, une "birette" est un revenant),

se trouve la vallée Minet, frontière entre Ferrières et Fontenay.

De tradition orale, il s'y trouvait une haute borne, que l'on

peut associer aux "Pierres de Minuit", nombreuses dans le Senonnais

et dont la légende dit qu'elles vont boire à la rivière pendant

la messe le 25 décembre…

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|