- le premier s'ouvre en face de lui : la route de Griselles et du Bignon-Mirabeau le conduit tout droit au carrefour de la rue des Roches ;

- à sa gauche, la rue des Fossés et son prolongement en direction de Bransles et d'Egreville, conduit au cimetière et à l'emplacement de l'ancienne église paroissiale ;

- à droite, le boulevard de la Brèche passe au pied de la croix et de la chapelle Sainte-Apolline, longe les fortifications, franchit la levée qui barrait l'étang des Moines, atteint le carrefour des Trois platanes ; à droite, en direction de Fontenay, la rue du Biquin d'Or rejoint la chapelle Saint-Lazare.

Sur la route du Bignon-Mirabeau, près du supermarché, se trouve la rue des Roches, signalée par un dépôt de grès. Certains de ces grés sont "les Roches", ou tout au moins ce qu'il en reste.

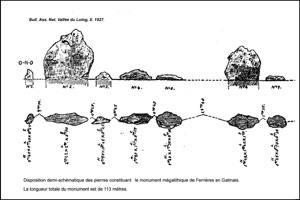

La rue tire son nom d'un alignement mégalithique dont la plupart des roches étaient encore en place jusque dans les années soixante, où l'implantation de la zone industrielle et des pavillons du quartier a bouleversé le tissu foncier existant. Vignes, cultures traditionnelles et vergers ont disparu. Le "chemin des Roches", élargi et goudronné, est devenu la rue des Roches, et l'alignement de mégalithes a été bousculé.

Dénommées de tous temps les "roches", elles étaient bien connues des anciens et n'ont jamais été confondues avec des bornes ou des pierres de justice… En grés clicquart comme la plupart des pierres dressées du plateau, elles n'ont pas été non plus confondues avec les gros poudingues dits "de Nemours" exploités en carrière tout au long du XIXe siècle par les "casseurs de cailloux" du pays pour remblayer routes et chemins ou pour construire les murs de clôture.

Eu égard à leur taille, à la résistance de leur matériau et à leur emplacement à l'écart du pays, elles ont été peu touchées par les destructions ou les réemplois après morcellement. Quand elles n'étaient pas plantées en terre, elles gisaient à plat sur le sol, sans être détruites ni déplacées.

En 1927, seize roches étaient encore visibles et ont fait l'objet d'une étude menée par les Naturalistes de la Vallée du Loing. C'est en effet l'époque où les traces préhistoriques de la région furent systématiquement recensées. Six d'entre elles, les plus visibles ou les plus spectaculaires, ont fait l'objet d'une description.

La plus grande correspond à une grosse pierre plate, dressée verticalement. Initialement haute de 2,20 m à partir du sol, elle mesurait 2 m de large et se terminait en espèce de lame de couteau à son sommet. Un trou plus ou moins circulaire, naturel, était bien visible, sous une sorte d'épaulement. On laissait entendre, dans les années 1930, à l' "étranger" un peu trop curieux, que des superstitions y étaient attachées mais sans trop préciser…

Enterrée sur plus d'un tiers de sa hauteur totale, avec quelques débris de taille de silex et de nuclei préhistoriques retrouvés à sa base en 1927, elle peut être qualifiée de pierre dressée.

A côté de cette roche, se trouvent entreposés un mégalithe plus petit, trapu, de forme pyramidale qui faisait également partie de l'alignement ainsi que deux autres pierres de moindre importance.

Enfin, en 1927, deux pierres avaient déjà été reculées par rapport au chemin pour ménager un passage plus large. L'une d'elle accusait 1,87 m de haut pour 1 m de large et 0,75 m d'épaisseur. Quant à l'autre, plus modeste, elle n'atteignait que 1,60 m. Certainement encombrantes pour des engins plus larges que les charrettes, elles avaient subi des tentatives infructueuses de destruction à la masse. Le clicquart est un "dur" !

La rue des Roches, malgré son élargissement et ses trottoirs monumentaux, reste sinueuse et garde l'empreinte de son passé. Quelques roches seraient encore dressées dans les jardins, mais… chut !… les menhirs, vrais ou faux, sont tellement à la mode ! Laissons-les aux archéologues et protégeons-les...

Au centre du carré ancien du cimetière, à côté de la croix de pierre, on peut voir un curieux pupitre en pierre. C'est, selon l'abbé Leluc, un des rares objets provenant de l'ancienne église paroissiale de Ferrières : Le curieux pupitre en pierre du XIIIe ou XIVe siècle actuellement visible au centre du cimetière de la ville y servait à la lecture de l'évangile pendant la semaine sainte, et peut-être aussi des Edits du pouvoir civil. D'autres vestiges ont été transportés dans l'église abbatiale (des tableaux, le banc d'œuvre, les fonts baptismaux et la chaire), ou Notre-Dame de Bethléem (les boiseries entourant la nef). Les anciennes stalles garnissent la salle des mariages dans la mairie actuelle. Sur place, il ne reste de cette église que le souvenir : des noms de rues (rue Saint-Eloi, impasse Saint-Eloi) ; la parcelle attenante au cimetière, désignée comme le Clos de saint Amand ; la croix de saint Amand, placée en 1936 au sortir de la ville, à l'angle de la route de Dordives (C5) et de la route de Bransles, à cinquante mètres environ de son emplacement initial.

Cette croix marquait sans doute le lieu où, selon la tradition rapportée par Dom Morin, saint Amand, archevêque de Bordeaux, passant à Ferrières, guérit miraculeusement un ermite aveugle. Dans le champ de l'ermite, on bâtit d'abord une cellule et une chapelle, puis, la ville s'étant étendue, les habitants décidèrent, vers 686, d'élever une église sous le vocable de Saint-Amand.

Cette première église, dont on ignore avec précision la date de construction, fut ruinée et incendiée une première fois par Geoffroy, comte d'Anjou, en guerre contre son frère Foulques, comte du Gâtinais. Aldric la fit reconstruire. Elle fut de nouveau incendiée par Théodoric. Les forgerons en rebâtirent une autre, plus vaste, et demandèrent alors qu'on ajoutât au nom de saint Amand celui de saint Eloi, leur patron. C'est sous ce vocable qu'elle demeura l'église paroissiale de Ferrières. La ville alors s'étendait au-delà des limites actuelles, et l'église, certes éloignée du centre, "hors les murs", n'était pas isolée ; elle était au cœur du faubourg Saint-Eloi, entourée de constructions : les fondements des édifices découverts de nos jours le confirment. Il s'y trouvait même une forteresse, construite vers la fin du XIe siècle par Geoffroy III, comte d'Anjou…

En 1793, l'église a été vendue pour onze mille francs en assignats à M. Normand ; elle a été convertie en fabrique de salpêtre, puis détruite, en 1818 et 1854 pour les fondations.

Autre curiosité du cimetière : le socle de la croix de pierre placée sur le mur le long de la route est percé d'une cavité, destinée à recevoir les aumônes : c'est la "tirelire du pauvre", qui existe aussi dans d'autres cimetières de la région (Griselles, Chevry-sous-Le Bignon).

|

Sur la route de Ferrières à Dordives, au lieu-dit "Le Pressoir", un petit monument commémore un événement survenu quelques jours avant la Libération. C'est là que, le 19 juin 1944, à 0 h30 , s'est écrasé un avion B 24 "Liberator" de l'armée américaine, transportant des containers remplis d'armes et de munitions destinées à la Résistance. On ignore les circonstances exactes de l'accident : l'avion volait à très basse altitude et à vitesse réduite dans la nuit noire ; après l'échange de signaux de reconnaissance au sol dans la plaine de Boudainville à Chevannes, l'avion a viré de bord pour prendre la piste balisée : peut-être a-t-il alors accroché la cime d'un arbre. Ses huit occupants ont été tués.

(Lieutenant John R. Mac Niel, pilote et chef de bord. Lieutenant Glen Oris Thompson, copilote. Lieutenant Joseph P. Bova, navigateur. Lieutenant Robert F. Subert, officier bombardier. Sergent Henry R. Ricard, chargé des largages. Sergent Fred Monico, mitrailleur. Sergent Fred H. Lowery, mécanicien. Sergent Jérôme Hummel, radio.)

A l'extrémité du "Champ royal", au débouché de la rue Sainte-Apolline sur la place Saint-Macé, se dresse une croix de pierre du XVe siècle. C'était la croix de Bethléem, érigée autrefois sur la place du Marché, à côté du pilori. Elle a été placée au début du XXe siècle là où elle est aujourd'hui, à la place où avait été planté l'Arbre de la Liberté ; elle y a longtemps marqué le terminus de la procession des reliques le lundi de la Pentecôte.

C'était une chapelle, à un jet de pierre de l'abbaye. Ancienne paroisse des employés de l'abbaye, elle était entourée d'un cimetière : selon le témoignage d'un ancien maire de Ferrières, des sarcophages en pierre auraient été découverts aux alentours de l'édifice.

Longée par l'ancien chemin de Sens par lequel, selon la tradition, l'Évangile arriva à Ferrières, elle était initialement dédiée à saint Mathieu, l'évangéliste, dont le nom local est saint Macé. Plus tard, on y apporta des reliques de sainte Apolline, martyre égyptienne invoquée contre le mal de dents. Et c'est sous ce vocable qu'elle demeura jusqu'à la Révolution.

C'est aujourd'hui une grange, propriété particulière.

|