|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

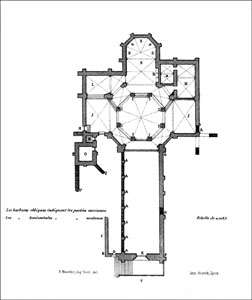

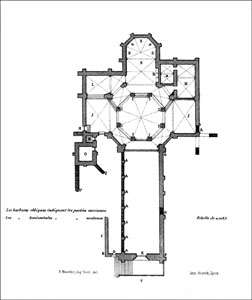

La seconde

église de la place, la plus imposante, est l'église abbatiale. C'est le

bâtiment le plus important du monastère, celui auquel les moines apportent

le plus de soins car ils y accomplissent leur mission : prier Dieu pour

le salut des âmes.

Plan

interactif de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul ==> |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Quelques

chiffres :

Longueur de l'abbatiale : 60 m

Largeur de la nef principale : 10 m

Longueur du transept : 29 m

Largeur du transept : 9 m

La coupole du chœur : 12 m de diamètre et 16 m de hauteur

Hauteur du clocher : 40 m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D'après

Edmond Michel, Monuments religieux, civils et militaires du Gâtinais du

XIe au XVIIIe siècle, Orléans, H. Herluison, pl.IV |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La

plupart des éléments de la façade ouest datent de la reconstruction décidée

par l'abbé Amaury, au XIIe siècle.

A gauche, à environ deux mètres de hauteur, on remarque une ancienne ouverture,

aujourd'hui bouchée : la porte

papale. Cette porte s'ouvrait sur le bas-côté détruit après la

chute du clocher en 1739 ; un escalier aujourd'hui disparu permettait sans

doute d'y accéder. Comme son nom l'indique, elle était réservée au souverain

pontife : quatre fois dans l'histoire de l'abbaye, le souverain pontife

a pénétré dans l'église par cette porte, quatre fois elle a été murée, après

son départ, par un appareil de pierres comme on le voit ici. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La porte papale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Des papes en visite à l'abbaye

Grégoire II, selon Dom Morin, serait venu à Ferrières et

y aurait signé une bulle "par laquelle ledict sainct pape donna

plusieurs beaux droicts aux Abbés et religieux de nostre monastère".

Calixte II s'arrête à Ferrières en se rendant au Concile

de Reims le 5 octobre 1119. Sa visite est rapportée en ces termes

par Jarossay : Ce fut évidemment un beau jour pour l'abbaye,

que celui où le pape Calixte II, entouré d'une foule de cardinaux,

d'évêques et d'abbés, y fit son entrée solennelle. La paisible

petite ville gâtinaise était sortie en cette circonstance de son

calme habituel ; une grande animation régnait dans ses rues et

débordait jusqu'en dehors de ses murailles. La multitude accourue

des contrées environnantes fut témoin d'un spectacle à la fois

grandiose et touchant. Le roi de France, Louis le Gros, la reine

Adélaïde, accompagnés de nombreux seigneurs couverts de leurs

plus somptueux vêtements, entrèrent dans Ferrières peu après le

pape. Quand ils l'eurent rejoint, tous le saluèrent avec respect

; le roi, inclinant son front couronné devant la majesté du successeur

de saint Pierre, lui baisa les pieds et lui demanda d'agréer les

sentiments de sa vive affection pour sa personne et, pour l'Eglise,

son dévouement sans bornes. (pp.169-170)

Alexandre III. Obligé de quitter Rome pour fuir les persécutions

de Frédéric Barberousse, il s'était réfugié à Sens. Il vint à

Ferrières le 28 septembre 1163 pour consacrer la nouvelle basilique

Saint Pierre. Il y fit son entrée avec une brillante escorte

de cardinaux, d'archevêques et d'évêques, de princes et de seigneurs,

d'une multitude d'abbés, de prêtres et de clercs. La foule des

pèlerins accourus de tous côtés fut si grande que le nombre des

mangeants et des beuvants se monta à plus de 20000 ; de l'église,

trop étroite pour les contenir, ils refluaient sur les places

voisines et dans les rues de la ville. (Jarossay, page 203).

La cérémonie eut lieu le lendemain, jour de la Saint-Michel :

pour commémorer l'événement, le pape promulgua une bulle par laquelle

il accordait une indulgence d'un an et quarante jours à tous ceux

qui viendraient prier dans l'église à l'anniversaire de sa dédicace

et se feraient inscrire à la confrérie de N.-D. de Bethléem. En

outre, une foire fut établie à la même date.

Innocent IV est le dernier pape à avoir visité Ferrières.

Il y vint au cours de son long séjour à Lyon, en 1247, et fut

reçu avec les honneurs accoutumés. Il entra dans l'église par

la porte papale, ouverte à cette fin. Après son départ, on rebâtit

le mur selon la tradition et la porte ne fut plus jamais ouverte

depuis lors.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La papesse Jeanne à l'abbaye de

Ferrières ?

Selon une tradition qui apparaît en Europe au

XIIIe siècle, l'abbaye de Ferrières aurait été le cadre d'événements

certes controversés mais régulièrement évoqués jusqu'à nos jours.

Vers 1290, le bénédictin Geoffroy de Courlon, suivant Martin le

Polonais, rapporte, dans sa Chronique de Saint-Pierre-le-Vif

de Sens, l'histoire de la papesse Jeanne.

Le mythe repose sur un contresens : l'inscription PPPPPP relevée

à Rome sur le socle d'une statue de Junon allaitant Hercule, qui

signifie Papirius Patri Patrum Propria Pecunia Posuit (Papirius

l'a érigée de ses propres deniers pour le Père des Pères)

a été traduite de façon erronée par le pape père des pères

révélé comme papesse par son accouchement. A partir de là,

ce mythe s'est répandu et a été diversement exploité selon les

époques et les aléas de la politique.

L'histoire raconte que, fille d'un prêtre anglais installé à Mayence

en Allemagne, Jeanne reçut de son père une éducation si complète

qu'à douze ans, son instruction égalait celle des hommes les plus

distingués du Palatinat. Refusant la vie qui lui était normalement

promise, égarée, par un amour interdit pour un jeune escolier

de l'abbaye de Fulda, elle prit des habits d'homme, changea son

nom pour celui de Jean l'Anglais et fut reçue dans la célèbre

abbaye ; elle y suivit les leçons de Raban Maur. Puis Jeanne résolut

de visiter plusieurs pays pour compléter sa connaissance des moeurs,

des langues et des grands textes sacrés et profanes.

C'est au cours de ces voyages qu'elle aurait rencontré Loup Servat.

Admirant les qualités intellectuelles et le grand savoir du jeune

"moine", l'abbé de Ferrières l'aurait invitée dans son abbaye,

où, selon certains, elle demeura deux ans, travaillant dans le

scriptorium et la bibliothèque, jouant même un rôle diplomatique

de conseiller et d'ambassadeur de l'abbé…

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A

droite de l'ouverture, un des rares chapiteaux historiés de l'abbatiale

représente le légendaire combat de Pépin le Bref contre le lion : lors d'un

séjour à l'abbaye, avec sa cour, alors qu'il assistait à un combat opposant

des bêtes sauvages, le roi aurait jeté dans l'arène la chaussure de la reine,

Berthe aux grands pieds ; puis il se serait écrié : "Qui va chercher la

chaussure de votre souveraine ?" Comme personne n'osait s'y risquer, il

s'élança, dit-on, et aurait tué soit un lion, soit un lion et un taureau,

démontrant ainsi que, malgré sa petite taille, il avait bien la force et

le courage d'un roi. Sur le chapiteau, le roi, coiffé de sa couronne, porte

le coup fatal au lion qu'il tient par les pattes avant. De l'autre côté

de la bête, se trouve un personnage en habit religieux, probablement l'abbé

présent lors du combat. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Combat de Pépin contre

le lion

Chapiteau de la porte papale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

En

haut des marches, le portail frappe par sa simplicité. L'emplacement

du tympan détruit pendant la Révolution et maçonné depuis y est pour quelque

chose. Auparavant, selon Dom Morin, on pouvait voir sculpté en relief dans

la pierre, un portrait de Clovis à cheval, portant sur sa main l'image de

l'église, un peu comme sur le vitrail du chœur de Notre-Dame de Bethléem,

accompagné de l'inscription : Icy est le portrait de Clovis, roy de France,

premier roy du nom et premier roy chrestien en France.

Le tympan est surmonté d'arcs brisés torsadés. La moulure extérieure

du portail a servi de modèle pour la décoration de la basilique du Sacré-Cœur

de Montmartre. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Les colonnes

de gauche sont couronnées par deux chapiteaux sur lesquels sont scultpés

des musiciens. Scène profane ? Ils représenteraient alors des musiciens

qui accompagnaient les combats d'animaux, lors de la visite du roi Pépin.

Symbolisme religieux ? Ces personnages symboliseraient les futilités

du monde et les tentations que les moines laissaient à la porte pour entrer

recueillis dans l'abbatiale : à côté des musiciens, tourné vers

l'entrée, est sculpté un abbé, tenant dans ses mains une crosse et un livre,

peut-être la Règle de saint Benoît dont il est le gardien de l'application

en ces lieux. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Au-dessus

du portail, s'ouvrent trois grandes fenêtres de style gothique. Au-dessus,

le pignon est percé d'un grand oculus décoré de bâtons brisés, et

surmonté d'une croix celtique placée au cours du XIXe siècle. A chaque

extrémité, deux contreforts soutiennent la façade.

Ce portail n'était emprunté autrefois que lors des grandes fêtes : Noël,

Pâques… Tous les autres jours, les moines passaient par l'une des deux portes,

de taille plus modeste, qui reliaient directement le cloître à l'église.

L'une se trouvait au fond de la nef, à l'emplacement actuel de la statue

du Christ après la flagellation ; l'autre existe toujours dans le transept

sud.

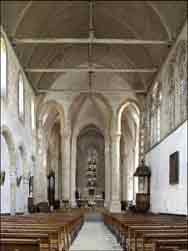

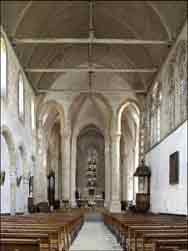

A l'entrée, le regard embrasse la nef dans

toute sa longueur. Les larges verrières et les murs, blanchis à la chaux

en 1818, la rendent très lumineuse. Cette nef date du XIIe siècle. Il ne

semble pas qu'il ait été prévu de voûter en pierre ce grand vaisseau, couvert

par une charpente lambrissée, en coque de bateau

renversée, dont la base est reliée par des entraits. Ce type de couverture

se retrouve dans de très nombreuses églises de la région. Elle remplace

depuis 1876, une voûte en plâtre, qui devait ressembler à celle de Notre-Dame

de Bethléem. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vice

de forme dans les travaux de restauration

En 1876 l'architecte des monuments historiques a achevé des travaux

commencés en 1867. Tout le monde ne semble pas entièrement satisfait.

Cela est noté dans le compte rendu des délibérations du conseil

:

[…] tous les hivers lorsqu'il tombe de la neige, cette neige,

poussée par le vent s'amoncèle sur la voûte et donne, au dégel

une quantité d'eau telle que les assistants sont forcés de déserter

les places qu'ils occupent ordinairement sous cette voûte nouvellement

construite sur le plan et la direction de l'architecte des monuments

historiques ; que jamais on ne s'est plaint de l'inconvénient

signalé avant la démolition de l'ancienne voûte en plâtre que

le dit architecte a tenu de remplacer par une voûte en bardeaux

dont chaque joint donne passage à la neige fondue.

La municipalité refusa de payer les réparations nécessaires et

ce fut finalement la fabrique qui en assuma les frais, pour ne

pas provoquer la ruine de l'édifice.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Les

colonnes engagées dans le mur nord sont celles qui séparaient la nef du

bas-côté détruit : une grosse colonne alternait avec

deux petites colonnes jumelles baguées à mi-hauteur dont une seule demeure

visible. On trouve la même disposition à la collégiale de Champeaux, à Saint-Martin

d'Etampes ; le jumelage et le décor témoignent d'une influence de la cathédrale

de Sens. Au-dessus des arcades, les petites ouvertures, en arcs en plein

cintre, s'ouvraient au-dessus du collatéral. Sur le mur sud, les premières

travées ne comportent aucune ouverture, car le logis abbatial était autrefois

adossé à ce pan de mur : les bâtisseurs ne pouvaient donc pas y ouvrir une

fenêtre. Y est accroché un tableau représentant la Descente

de Croix, oeuvre du XVIIe siècle (école de Rubens).

L'ouverture murée qui abrite un Ecce

homo du XIVe siècle, communiquait autrefois

avec le cloître : c'était la porte empruntée régulièrement par les moines.

Dans les travées suivantes, le mur est percé de larges verrières en arcs

brisés, groupées par deux sous un arc de décharge. Dans l'ouverture centrale,

se trouve un vitrail du

début du XIVe siècle, le seul échappé à la ruine et à l'incendie de l'abbatiale

par les Anglais en 1428 : des motifs végétaux en grisaille relevés de jaune

d'argent avec des fermaillets de couleur. Il a été restauré en 1964, au

tympan surtout. Au-dessous, une peinture

sur bois représente saint Michel entouré de saint Benoît et de saint

Aldric en tenue d'archevêque. |

La

chaire située en haut de la nef date de 1777. Elle provient de l'église

Saint-Eloi, et fut placée là lorsque l'édifice fut rendu au culte catholique

au XIXe siècle. Elle fait face à un Christ

en bois du XVIIe siècle.

La particularité architecturale de cette abbatiale est la

coupole octogonale à

la croisée du transept. Cette structure est sans doute héritée

d'un premier bâtiment carolingien de plan centré construit à l'image

de la chapelle palatine dAix-la-Chapelle, comme l'église de Germigny-des-Prés.

Cet édifice primitif, dont subsiste encore, au pan postérieur droit,

un arc de pierres et de briques alternées, est devenu le chœur octogonal

d'une nouvelle église reconstruite par Aldric.

En 1606, Henri IV visitant l'abbaye se serait écrié en voyant cette

coupole : Comme c'est un habile homme qui l'a bâtie !

Les huit colonnes qui soutiennent la voûte ont conservé des traces

de peinture ocre et jaune. Les fûts sont surmontés de chapiteaux à crochets,

tous différents. Au-dessus, les tailloirs, de formes irrégulières, constituent

une base solide pour les arêtes de la voûte. L'ensemble paraît d'autant

plus imposant qu'il est surélevé, par rapport à la nef, d'une soixantaine

de centimètres. Les bâtisseurs ont dû s'adapter à la déclivité du terrain.

Cette disposition a fait supposer qu'il pourrait y avoir une crypte sous

la coupole ; en 1934, Jean Hubert réclamait que des fouilles soient entreprises

en affirmant dans une brochure sur l'abbatiale : J'ai même quelques raisons

de croire qu'il subsiste sous le dallage une crypte ou un étage aujourd'hui

souterrain et peut-être imparfaitement comblé. |

|

|

|

|

|

La symbolique du chiffre huit

Le chiffre huit est le chiffre de la limite de la vie humaine

(les sept âges de la vie) augmenté d'une unité. Au-delà du septième

jour, vient le huitième qui marque la vie des justes et la condamnation

des impies. Selon la symbolique chrétienne de saint Ambroise,

héritée de la symbolique antique, au chiffre 6, symbole de la

mort, s'oppose le chiffre 8, symbole de la résurrection. L'octogone

évoque la vie éternelle. Ainsi s'expliquent les plans octogonaux

des édifices religieux (Aix-la-Chapelle, Germigny-des-Prés, Ferrières…),

de certains clochers (celui de Cluny, par exemple), de baptistères.

Du XIe au XVIe siècle, la plupart des fonts baptismaux sont

de forme octogonale ou s'élèvent sur une rotonde à huit piliers.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le transept

sud a été largement remanié au XIXe siècle. Le retable contient

le tabernacle ; il est surmonté d'une statue du Sacré-Cœur. Sur la droite,

une porte, restaurée récemment, permettait d'accéder directement au cloître.

Sur la gauche, une statue de sainte Thérèse de Lisieux du début du XXe siècle

témoigne de la continuité du culte dans cet édifice.

Au-dessus de la statue, une grande ouverture donne sur la sacristie.

Elle permet d'apercevoir les peintures qui s'y trouvent et qui représentent

un jardin avec des frondaisons.

Cette partie de l'édifice n'est pas accessible au public. Elle est composée

de deux pièces. La première, la plus grande, s'orne de fresques du XVe siècle.

Une petite porte située sur la gauche ouvre sur la seconde, moins vaste

et plus basse de plafond : elle abrite un chapier qui renferme encore des

vêtements liturgiques brodés de fils d'or et d'argent, qui ont été utilisés

au XIXe et dans la première partie du XXe siècle.

Un autel en bois, placé à la croisée des transepts par l'abbé Joblin en

1963, marque l'emplacement occupé par le maître autel

des moines jusqu'en 1755. A cette date, il fut remplacé par un nouvel autel

en marbre, déplacé depuis vers l'abside. Cet autel est décoré par une

croix de Malte rappelant les liens qui unissaient l'ordre des chevaliers

de Rhodes, devenus chevaliers de Malte, à l'abbaye de Ferrières. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A côté de

l'autel, sur la droite, dans le mur, trois

niches accueillaient les sièges du prêtre et de ses assistants. Au-dessus,

dans une baie aveugle, on distingue une fresque

du XIVe siècle : à gauche, le Christ vêtu d'un manteau rouge, la tête

surmontée du chrisme (lettres I et X, initiales de Jêsous Xristos) inscrit

dans l'auréole, remet les clefs de l'Église à saint Pierre, qui se tient

en face de lui.

Derrière le maître autel se trouve la tombe de Louis de Blanchefort. C'est le

seul des soixante-neuf abbés du monastère qui ait eu le privilège de reposer

dans un tombeau monumental. En 1505, quand Louis de Blanchefort s'éteint après

un règne de près de quarante ans, son frère, évêque de Senlis, et son neveu

et successeur Jean Pot commandent un tombeau. Il est orné de statues représentant

des vertus chrétiennes, dont le nom est gravé à leur pied. Sur le petit côté

à l'avant, on reconnaît les armoiries du défunt : d'or aux deux lions

passants léopardés de gueules. Sur le couvercle est gravée une épitaphe :

Ici repose frère Louis de Blanchefort, de très bonne mémoire, homme également

recommandable par sa piété et par sa charité, qui fut très digne abbé de ce

monastère ; le Christ retira son âme du monde, le III des calendes de mars MDC,

après qu'il l'eut administré pendant 42 ans.

Sur la dalle était alors un gisant représentant le défunt revêtu de ses habits

abbatiaux. L'ensemble fut d'abord placé en haut de la nef devant le maître autel.

Mais les restes de l'abbé ne devaient pas reposer en paix. En 1568, une troupe

de protestants dirigée par le prince de Condé (voir Une abbaye… Les guerres

de religion) pénètre dans le monastère et se livre au pillage et saccage

le tombeau. Après leur départ, les moines en remontent les restes dans le transept

sud. En 1847 ou 1850, par décision municipale, le tombeau est déposé à sa place

actuelle. Car les habitants des environs, croyant qu'il s'agissait de la tombe

de sainte Apolline, vierge et martyre, invoquée contre les maux de dents, avaient

pris l'habitude de venir gratter la tombe, pour en prélever des fragments, qu'ils

déposaient sur leurs mâchoires douloureuses !!! En le déplaçant au fond de l'édifice,

les édiles de la commune ont voulu le soustraire au zèle des fidèles. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Autour

du tombeau ont été regroupées les quelques stalles

qui restent du temps des moines. C'est, dit-on, Henri IV qui, après les

guerres de religion, aurait offert aux moines de nouvelles stalles, pour

remplacer celles détruites pendant les pillages de 1568 et 1569. Pour les

fabriquer il ordonna que l'on utilisât des arbres de la forêt royale voisine

de Paucourt. Deux stalles, plus claires que les autres, semblent d'époque

différente. Sur l'une d'elles (la stalle

de l'abbé ?), sont sculptées les armes de Ferrières surmontées de la

crosse et de la mitre, entourées de l'inscription : FERRAR (Ferraria)

OLIM ABB (abbatialis) ECCLES (ecclesia), ce qui signifie : Ferrières,

de temps immémorial, fut église abbatiale.

Sur une autre stalle, se trouvent les

armes de Blanchefort.

Les stalles étaient disposées en U dans la nef. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Comment être à la fois debout et assis ?

Les moines passent un tiers du jour à chanter les louanges du Seigneur

dans l'abbatiale. Ils sont assis dans leur stalle au moment des lectures,

mais c'est en position debout qu'ils chantent les psaumes et récitent

les prières. Etre debout et immobile pendant de longues heures, c'est

fatiguant ! Pour y remédier les religieux relevaient leur siège, et

tout en restant debout ils pouvaient s'appuyer sur un second petit

siège appelé "miséricorde". Ce dispositif ingénieux leur permettait

de louer Dieu, des heures durant, debout… tout en étant assis !

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|